タイガーウッズすごいですね~

みなさんこんにちは~![]()

ご存知の方はたくさんいるかと思いますが、先日ゴルフの世界でタイガーウッズ選手が優勝してニュースになりましたね~。

そのゴルフのマスターズというトーナメントですか?![]() そうとうすごい大会で優勝されたそうですねぇ。

そうとうすごい大会で優勝されたそうですねぇ。

なんだか大復活の優勝とのことで素晴らしいです![]()

ただ、わたくしが注目したのはこれまでに腰痛の手術を4回もされたそうです。4回はすごい![]()

ウッズ選手は腰骨の間にある椎間板(クッション)がすり減ってしまい神経を圧迫していたそうです。病名は「腰椎椎間板ヘルニア」。また「腰椎すべり症」もあったとも言われているのです。まともに立てませ~ん![]()

はじめは一般的な椎間板ヘルニアの手術でした。2回目、3回目は顕微鏡下椎間板ヘルニア摘出手術というもので、顕微鏡で飛び出したヘルニアを取り除く手術![]() 辛い・・・

辛い・・・

でもそこまでしてもウッズ選手の痛みは軽減されなかったそうです・・・厳しい・・・![]()

で、4回目・・・またちがう手術で「ALIF(アリフ)=腰椎前方椎体間固定術」む、難しい![]() というものだそうです。

というものだそうです。

これは腰の手術ですが、背中側からではなく脇腹に5センチほど切り開き、そこから内視鏡を使い腰骨の前側、お腹側から迫るのだそうです。背中側は神経や棘突起、骨の突起部分があるためで、お腹側からの方がダイレクトに手術が行いやすいというものだそうです。

それから骨を削ったり、ヘルニアを取り除いたりする・・・椎間板も切除なんだそうです・・・全部削るのか・・・![]() ふえ~

ふえ~

最後に人工の椎間板(自分自身の骨も入っているもの)で高さを調整、腰椎を覆う金具を入れて医療用ネジで固定。とある意味移植に近いようです。それがきっちりくっついてくるわけなんですね。

入院は2週間程度。2か月半ほど自宅でコルセット生活。ウッズ選手は主治医から約8ヶ月で痛みが軽減しプレーでくると言われていたそうです。

ちなみに手術のリスクは腹部の動脈、静脈、神経を傷つけやすい。相当のお医者技術が必要ですね。

でも最後に言いたいのは、これほどの手術はそれなりに費用も掛かるでしょうし、それなりの腕の良いお医者さんと巡り会わないとと感じました![]()

だから普段からの意識、ケアが本当に大事だと、心より自覚しましたね~![]()

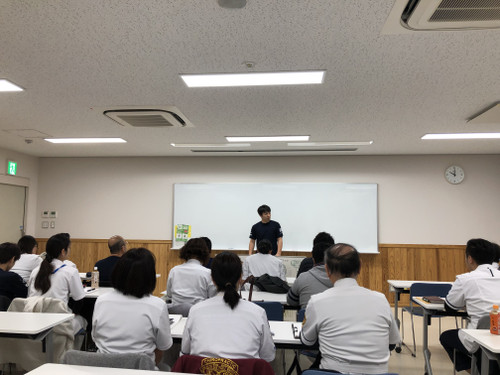

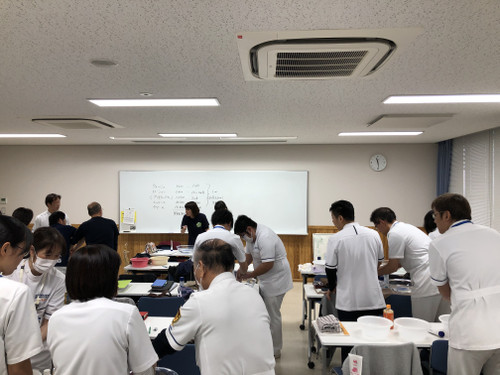

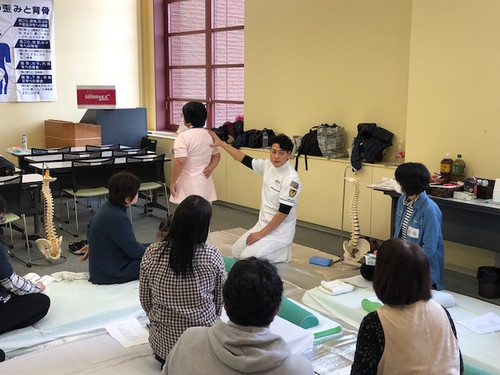

zenkenkai(全国健康生活普及会)のカイロプラクティックで行っている「総合指導法」はやっぱりすばらしい内容だと思いましたぁ![]()

ウッズ選手はすーぱースポーツ選手ですから致し方ないですが、皆さんはぜひ手術でメスを入れない体を目指しましょう![]()

ただ、タイガーウッズ選手、優勝おめでとうございます![]()

![]()