2019年8月25日 (日)

2019年8月18日 (日)

2019年8月 2日 (金)

むし 虫 蟲 🐛🐜🐝

ご苦労様です。zenkenkai・日本カイロプラクティック連合会(JCA)中国Ⅱ地区担当者です。

暑い季節が到来し、目障りなあいつらがやって来ました。

そうっ!!虫ですっ!!!!

イヤ、虫が居ないと地球の全ての循環(受粉やら何やかや)が回らないのは分かっているんですが、耳元に飛んでくる蚊は鬱陶しい以外の何物でもないっ!!!!!!!!

ところで虫(昆虫)って、そもそも変生き物ですよね?

ちょっと調べてみました。

■昆虫は、こんなにも奇妙だ

昆虫はこの地球上に生息する他の生物と比べても、極めて特殊な性質を持っている。

① 体の構造

人間を含む全ての脊椎動物(甲殻類除く)は、1本の背骨の周りに骨格を作り、筋肉や内臓を保持していますが、昆虫だけは外側を固い殻で覆うことで骨格を兼ね、内臓をその中に納めています。また、目の構成も、脊椎動物は2つの目により光・形・色を見分けるが、昆虫は単眼と複眼を持つ。また、呼吸口が足にある種も存在する。

(もう、造形からしてキショク悪い!!)

② 変態

一部の昆虫の成長過程で、幼虫がサナギになって羽化するといった「変態」が見られるが、このような成長過程をとげる生物は、ほかに地球上に存在しない。(ってか、さなぎの中で、一旦体がドロドロになって、再構築されるってキショク悪い以外の何物でもないっ!!!)

③ 異常な生命力

昆虫は地球上のほかの生物と比べて異常な生命力を持つ種が多い。恐竜は氷河期に絶滅しましたが、昆虫が種を維持できたのはその生命力に依るものだ。また、昆虫は特殊な生命維持システムを持つ。例えば、ゴキブリやカマキリは運動中枢が胸部にあるため、頭部を切っても体がしばらく動く。さらに、2体のゴキブリの頭部と体をバラして、交換してくっつけると、しばらく生きていたという実験結果もあるようだ。しかも、ゴキブリは危険を察知する時はIQが340を越えるという指摘もある。実に恐るべき生物だ。(もう何から何まで出鱈目で、キショク悪い・・以下略)

そんな奴らの種の起源ってどんなんだろう?

例によって調べてみた。

■「ミッシングリンク」の謎

昆虫の進化の過程は実に謎が多い。従来の学説によると、その起源は3億7千万年前の「デポン記」に出現した、シンプルな芋虫のような「トビムシ」だと考えられていた。その体長はわずか3mmで、世界中のどこにでも生息していたと言います。

しかし、トビムシの次の昆虫が現れるのはそれから7000万年後のことで、この時期に突然、たくさんの種類の昆虫が大量に出現したのである。

しかも羽を持っていたり、硬い殻を持っていたりと、多種多様な形態かつ複雑な生態系を持っていて、トビムシとは似ても似つかない種ばかりだったのだ!!

さらに奇妙なことに、昆虫の表皮は「クチクラ(角皮)」という物質でできているため、化石化しやすいはずなのですが、この7,000万年の間にトビムシとほかの昆虫をつなぐ化石がまったく発見されていません。この空白期間が昆虫の「ミッシングリンク」と呼ばれるもので、未だに解明されていない大きな謎となっています。

昆虫は地球上の他の生物と比べ、地球外生命体だと考えてもおかしくないほど奇妙な特徴を数多く具えています。

しかも、奴らの顔を拡大してみると、どことなくエイリアンとかプレデターとか地球外生命体を思わせる風貌もあり……こんな説まであります。

■「昆虫宇宙起源説」とは!?

これは地球の生態系が確立されつつあった古代のある時期に、隕石か宇宙人かは不明ですが、何かによって地球に持ち込まれた別の惑星由来の生物の卵から生まれた原始昆虫が、この星の環境に適応して進化したものが現在の昆虫類だ、とする説だ。

つまり、前述の「ミッシングリンク」という概念自体、そもそも意味を成さないことになるわけです。この「昆虫宇宙起源説」によって、突然地球上に昆虫が大量発生したという現象の辻褄が合うってのも気になるところ。

もしも「昆虫宇宙起源説」が正しいとすれば、どのような経緯で地球に持ち込まれたというのでしょうか?

もしかしたら、昆虫の謎を追うことはUFOや宇宙人の謎を追う事と同じなにかもしれませんね。

でも、逆に昆虫がそもそも地球原産の生き物で、我々人類宇を含めた、他の生き物が地球外から来たのでわって説すらあります。

もう、何が何やら!?!?!?!?

暑いから、考えるのをやめます。皆さん熱中症にはご注意を!!

2019年8月 1日 (木)

肉が食べたくなってきましたっ!!!!!

ご苦労様です。zenkenkai・日本カイロプラクティック連合会(JCA)中国Ⅱ地区担当者です。

「宇宙ってどんな匂いがするの?」

あまり考えたこともない疑問ですが、言われてみれば確かに気になりますよね?

宇宙は真空状態なので、ヘルメットを取って直接匂いを嗅ごうとしたら当然命はありません。

宇宙空間の純粋な匂いを嗅ぐことは、今後もおそらく不可能でしょう。

しかし宇宙で船外活動をしたクルーたちがステーション内に戻ってきたとき、決まって「ステーキの焼けた匂いや揚げものの匂いが宇宙服に付着している」と報告されているそうなんです。

実はこの匂いは、「多環芳香族炭化水素(たかんほうこうぞくたんかすいそ)」と呼ばれる物質が原因だなんだそうです。

NASAのエイムズ研究所の会見によると「この物質は星の活動に伴う激しい燃焼の副産物として発生し、刺激性の強い悪臭を放つ」と説明されています。

多環芳香族炭化水素は、彗星・隕石・星間物質などの中に存在するため、生物や惑星を作り出す基礎分子の候補として挙がっている。

地球上では石油や石炭だけでなく、焼肉・ステーキのような加熱食物の中にも確認できます。

そうなんですっ!!!!!!しっかり本物のステーキにも入っているのだっ!!!!!

さらに、多環芳香族炭化水素は酸素量で匂いの強さを変えるという。

例えば、私たちの暮らす太陽系は炭素が豊富で酸素が少ないので匂いが刺激的になる。

反対に酸素が豊富な場所では、炭焼きグリルのような香ばしい匂いに変わるらしい。

是非とも宇宙の香ばしさを直接嗅いでみたいが、それは叶わぬ夢。命がいくつあっても足りない。

しかし逆に考えれば、これは「いき●り!ステ●キ」に行けば宇宙空間の匂いを体感できるということなのかも…?

ステーキ臭以外にもラズベリーの様な、甘酸っぱい匂いなども報告されているので、まだまだ宇宙って謎がいっぱいですね。

2019年6月29日 (土)

やっぱり、犬が好きっっっ!!!

ご苦労様です。zenkenkai・日本カイロプラクティック連合会(JCA)中国Ⅱ地区担当者です。

普段気にしていなかったのですが、こんな記事を見つけたのでご紹介いたします。

犬が人間を自分の意思に従わせるために「子犬のような目」を使うのを、どうやって身に付けたか考えたことがあるでしょうか?

米科学アカデミー紀要に掲載された最新の研究論文によると、飼い犬は人間に似た眉の筋肉を進化させているらしく、それによって人の心を鷲掴みにする、あの悲しげな顔の表情を作れることが明らかになったそうです。

今回の研究では、死んだ飼い犬を解剖し、飼い犬の祖先である野生のオオカミと比較。

※飼い犬とオオカミは約3万3000年前に分岐したそうです。

今回の研究の別のパートでは、犬と見知らぬ人間との2分間の交流の様子を録画し、眉頭を上げる、目の周りの特定の筋肉がどれくらい使われているかを詳細に記録した。さらにオオカミでも同じ実験を行った。その結果、飼い犬の場合は目の周囲に二つの筋肉が必ず存在し、十分に形成されているが、オオカミではそうではないことが判明した。

また、人をじっと見詰めている間に眉を激しく動かすのも犬だけであることが分かったそうです。

論文の共同執筆者の一人で、米デュケイン大学の教授は、取材に対して「これによって目がより大きく見えるようになり、人間の幼児に似た状態になる。それにより、世話をしたいという気持ちが引き起こされる」と説明されました。

さらに、眉の筋肉は犬では力強いがオオカミではそうではないため、「眉の筋肉とその機能が自然選択されていることが分かる」と、教授は指摘した。

英ポーツマス大学での研究には、米ハワード大学や米ノースカロライナ州立大学などの研究者らも参加しまた。

今回の研究が基礎としている先行研究の一つで、2015年に日本の研究チームが発表した注目すべき研究論文では、人間と飼い犬が互いの目を見つめ合うと、双方に「愛情ホルモン」であるオキシトシンの分泌が促進されることが実証された。

これは、人間の母親と赤ちゃんとの間にみられる作用に似ている。だが、今回の研究では、犬がまず人間の関心をどう自分に向けさせるかを説明できるかもしれない。

人間同士のコミュニケーションでは、相手の顔の上部に注意が向けられる傾向があり、犬たちはこの動的変化に応答しているのかもしれない。

また、大げさな眉の動きによって犬の眼球の白い強膜(白目)が露出するが、人間も白い強膜を持つため、他の動物でもそれが心に訴えかけるように感じるのだとする説もある。

※他の霊長類の強膜は、視線を隠すために黒ずんでいる。

興味深いことに、今回解剖された犬の中のシベリアンハスキーは、他の犬種には二つある筋肉のうちの一つで、まぶたの角を耳の方に引っ張る筋肉がなかった。

その理由は、ハスキーが古い犬種であり、犬とオオカミとの関連性がどのようなものだった可能性があるかを最もよく表す現存種だからかもしれない。

教授は「ハスキーで今回確認された興味深い変化についてさらに掘り下げる予定だ」として「マラミュートやサモエドなどのさらなる古代犬種を調査し、その結果をチワワやヨークシャーテリアなどの小型犬種と比較したいと考えている」と述べた。

さらには猫や、犬と同様の動きを作り出すとみられる馬など、人間との親密な関係にあるその他の動物にも、今回の研究を広げられるかもしれない。

「目は口程に物を言う」とはよく言ったもので、笑顔はコミュニケーションにおいて最も重要なモノの1つです。

目の周りの筋肉の作用で、同じ笑顔でも相手に与える印象が大きく変わってしまうので、この研究が進めば、人も目力(表情)だけで、自分にとって有利に働かせる事が出来るかも知れませんね。

2019年6月20日 (木)

高齢者ドライバー問題・・・

みなさんこんにちはぁ![]()

最近どうも暑いのか?寒いのか?梅雨なのか?なんなのか・・・?

忙しい世の中ですね~![]()

そして高齢者の運転事故の多さ・・・

日々ニュースで出ていますが、死亡事故はここ10年で半分近くに減っているそうですよ![]()

でもでも75歳以上のドライバーによる死亡事故は毎年400件を超えているのだそうです![]() なんと・・・

なんと・・・

死亡事故に占める割合は10年前は7.4%で、去年は12.8%なんですって![]() ふ、増えているがな・・・

ふ、増えているがな・・・

また高齢化が進むので75歳以上で免許を持っている人は10年前と比べると約2倍![]()

事故がなくならんわ~

その理由は皆さんもなんとなくわかる通り・・・モノが見えにくくなったり、とっさの動作がうまくできんということがありますよね~![]()

さらには・・・自分のいる場所が分からなくなったり、同時に2つのことができないなどの認知症![]() を疑う例もあるようです・・・

を疑う例もあるようです・・・

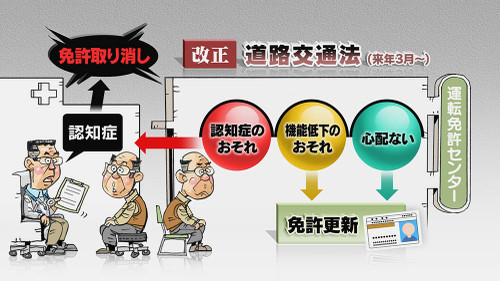

一応は警察も認知症の対策として道路交通法の改定もするそうですが・・・

75歳以上のドライバーさんが免許更新の際に「認知症の恐れがある」「機能低下の恐れがある」「心配ない」の3つに分類される検査をしていくそうですよ。

あなたは対象になったときにクリアできるかな???

ちなみに「認知症の恐れがある」と言われた人は医師の診断が必要になるみたいです。

医師から認知症です!と言われたら免許取り消しですって!!

あと更新の時以外にももし信号無視などのことをしてしまうと検査を受けるそうですよ~

厳しくなりますね・・・でもこれだけ高齢者ドライバーの事故が多いと致し方ないですよね。

一番は自分で自覚して免許自主返納することですね~勇気はいると思いますが・・・![]()

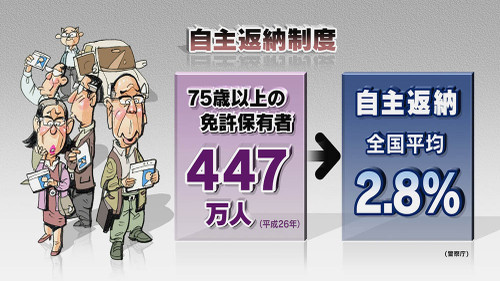

この自主返納はまだまだのようですが・・・現在75歳以上で免許を持っている人は約450万人でここ1年で自主返納した人は約12万人・・・返納率2.8%ですって![]()

・・・・・・

そこで![]()

医師の診断も大切ですが、カイロプラクティックの先生も相談できますよね~![]()

機能低下からの・・・アドバイス![]()

しかも運転を続けられるかものアドバイス![]()

アクセルとブレーキを踏み間違えた!などとよく聴きますが、これも足が動かなくなることの原因ですものね・・・

気になる方は一度、ご相談されてはいかがでしょう?![]()

2019年6月 3日 (月)

医療技術の発展!? いや、発見かな??

ご苦労様です。zenkenkai・日本カイロプラクティック連合会(JCA)中国Ⅱ地区担当者です。

英科学誌ネイチャーに興味深い記事が載っていたので、ご紹介します。

東大と米スタンフォード大などのチームが、白血病の治療で重要な細胞を大量に培養することに、マウスで成功そうです。

これまでは高価な培養液でもほとんど増やせなかったが、市販の液体のりの成分で培養できたというので、

白血病などの画期的な治療法につながる可能性があります。

実は、白血球や赤血球に変われる造血幹細胞は、0・5リットルで数万円するような培養液でも増やすことが難しい。

そのため、白血病の治療はドナーの骨髄や臍帯血(さいたいけつ)の移植に頼る場面が殆どです。

東大の教授らは、培養液の成分などをしらみつぶしに検討。

その一つであるポリビニルアルコール(PVA)で培養したところ、幹細胞を数百倍にできたそうです。

それをマウスに移植し、白血球などが実際に作られることも確認出来たそうです。

PVAは洗濯のりや液体のりの主成分。実際、コンビニの液体のりでも培養できることが確認出来ました。

大量培養できれば、臍帯血移植に使う造血幹細胞の不足が解消できたり、骨髄移植のためのドナーの負担を軽くできたりする可能性もあります。

別の幹細胞も培養出来る可能性も有り、再生医療や基礎研究に大きく貢献できるかも知れないとの事です。

2019年5月27日 (月)

夏に向けて、適度な運動を!!!めざせシックスパック!?

ご苦労様です。zenkenkai・日本カイロプラクティック連合会(JCA)中国Ⅱ地区担当者です。

これから夏に向け、暑い日が来ると薄着になりますが、気になるのが体型ですよね?

体脂肪が気になる今日この頃ですが、いかがお過ごしでしょうか?

所で、体脂肪というと、どのくらい溜まっているか、量にばかりが注目していませんか。

最近の研究で、脂肪がどこに溜まっているのかという場所の違いが、健康度を左右しているとわかってきました。

健康にとって、悪い順に並べると異所性脂肪、内臓脂肪、皮下脂肪となるそうです。

異所性脂肪と言う聞きなれない単語が出てきましたので、簡単に説明しますが、異所性脂肪とは、肝臓・心臓・筋肉などのように本来、体脂肪を多く溜めないところ(異所)に溜まる体脂肪の事を指します。

肝臓に溜まると非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)を起こしやすく、このうち進行性の非アルコール性脂肪肝炎(NASH)は肝硬変や肝臓がんの原因(キッカケ)となります。

内臓脂肪は消化管周辺に溜まる体脂肪のことで、中年太りで出てくるお腹の中身でメタボリックシンドロームの原因の一つとなります。

皮下脂肪は体脂肪本来の役割であるエネルギー備蓄をおもに担います。断熱材やクッション材としての機能もあり、体型を緩めるという外見上の問題を除き、さほど悪者ではないそうです。

体脂肪がどこに溜まるかは実は量で決まります。痩せている人の大半は害の少ない皮下脂肪から先に溜まり、太るに従って内臓脂肪が増えてきます。

それでも収まり切れなくなると、最後の受け皿として仕方なく異所性脂肪が溜まる事になります。

内臓脂肪や異所性脂肪の増加が肥満に伴う合併症をもたらすそうです。

ただし、食事制限と運動で痩せ始めると、異所性脂肪と内臓脂肪から先に落ちるのでご安心を。

脂肪組織にも自律神経が分布していて、内臓脂肪には自律神経のうちでも特に交感神経が多く分布しており、この交感神経から分泌されるアドレナリンが内臓脂肪を分解して消費を促します。

何にせよ、食事は腹八分で抑え、適度な運動を心がけることが大事と言うわけです。

2019年5月17日 (金)

肝臓を酷使してはいかんぞ~(おやじギャグっっっ)

ご苦労様です。zenkenkai・日本カイロプラクティック連合会(JCA)中国Ⅱ地区担当者です。

最近、暑い日が続き真夏の気温が心配になってきましたが、暑い日が続くと、ビールが美味しいですよね?(私は飲めないので、琥珀色の苦い汁より、黒い甘い汁の方が良いですが。)

所で、肝臓が人間にとって大事な臓器であることは、お酒を飲まないビジネスマンでも知っていると思いますが、一方で肝臓は別名“沈黙の臓器”と呼ばれることをご存じでしょうか。

肝臓の役割とは、食べものから摂った栄養を貯蔵し、必要な時にエネルギーの元として供給する「代謝」と、アルコールや老廃物などの有害物質を分解する「解毒」ですが、長年のお酒の飲み過ぎや不摂生が原因で深くダメージを受けていても、自覚症状がなかなか出ない臓器だと言います。

自覚症状が出ないまま肝臓の機能が低下すると、一体どうなるのか? 糖や脂肪の代謝がスムーズに行えなくなって、高血糖や脂質異常を招き、脂肪肝を引き起こし、さらなる肝機能低下を招く……と言う「負のスパイラル」に陥ってしまいます。

もし、健康診断や人間ドックで、肝機能マーカーのγ(ガンマ)-GTPに51以上、ALTに31以上など、「要注意」の数値が出たら文字通り注意が必要です。放っておいたがために手遅れというケースも・・・最近ダルいし食欲もイマイチ、風邪のような症状が出た時にはすでに・・・ということだってあり得ます。

因みに、肝臓に関して、頭に焼き付けてほしいこんなデータもあります。

日本人間ドック学会がまとめた「2015年人間ドックの現況」によると、316万人いる人間ドック受診者のうち、肝機能異常を指摘されたのは33.2%の約105万人。受診者の約3人に1人にのぼり、2年連続で100万人を超えたそうです。

男性に至っては40.2%、つまり5人に2人が肝機能異常ということ。しかも肝機能異常を抱える人は年々増加、その割合は30年前に比べ、なんと約3倍です。

ただでさえ、働き盛りのビジネスマンは会食が多く、どうしても普段から肝臓を酷使しがちになります。

さらには新シーズンを控え、歓送迎会続きの日々ちらほら・・・。

過度のアルコール摂取の他にも、仕事のストレスや睡眠不足、コッテリ油っこいものや甘いもの、お肉の食べすぎなど悪い生活習慣も、肝臓にはボディーブローのようにジワジワとダメージになってしまいます。

人間ドックでアドバイスされる週1日の休肝日や、ドラッグストアやコンビニに並ぶ“二日酔い回復ドリンク”で肝臓を労わったとしても、それだけでは肝機能改善対策は十分とはいえません。やはり大事なのは、生活習慣の改善による日々のケアが一番です。

2019年4月23日 (火)

マヨネーズの絞り口に隠された秘密・・・

ご苦労様です。zenkenkai・日本カイロプラクティック連合会(JCA)中国Ⅱ地区担当者です。

嘘か誠か、こんな話を聞きました。

皆さんがよく知るマヨネーズの容器。

あの絞り口が☆の形をしているのはご存じでしょう。

実はあの形に行き着くまでには大変なドラマがあったそうなんです。

マヨネーズの発売当初、容器の絞り口はただの丸い形でした。

しかし、マヨが上手く切れずべちゃべちゃになってしまい苦情が多かったと言います。

たしかに見た目はもちろんのこと、衛生的にも問題がある。

そこで容器の改善しようということになり、いくつか試作品を作るも全く思い通りに行かない。

開発担当者は精魂疲れ果てて、自殺一歩手前というところまできてたそうです。

そんなある日、たまたま外で犬が用を足しているシーンに遭遇した。

犬のからでてくるソレは、キレイに切れ、汚れもつかない。

その様子を見て、あの星形の容器が出来たらしい。

あの形には、涙ぐましい開発者の努力と、犬のおかげだということを忘れずに味わって欲しい・・

って事ですが、調べてないので真偽の程は分かりません。

今度、時間のある時のでも、調べてみたいと思います。

何はともあれ、何がきっかけで上手くいくかは、わかりませんね。

携帯URL

中国部門

桟原 一一

阿部 泰明

髙森 智之

塙 厚志

所属:全国健康生活普及会(全健会)、日本カイロプラクティック連合会(JCA)、ホリスティックビューティインターナショナル(HBI)、(株)日本直販総本社